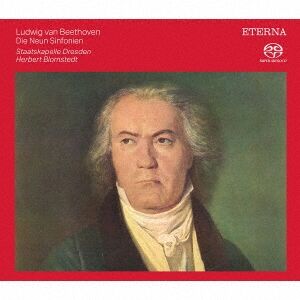

待望のブロムシュテットのベートーヴェン全曲、ドイツシャルプラッテン・エテルナ盤がリマスターされた。しかもシングルレイヤーのSACDとして発売されたのだ。

ブロムシュテットは日本ではN響と組んで多くの名演を聴かせており、絶大なファンも多くいる、おそらく日本でも有数の人気指揮者だろう。そのベートーヴェンも最近では(2014)ライプチッヒと組んで録音していて名演奏の誉れを獲得している。実は私はそのCDを聴いていない。

彼のベートーヴェンはライブでバンベルグ響と「運命」(2016年)をそしてN響と4番(2018年)を聴いている。このベートーヴェンはすこぶる立派な演奏で、圧倒されたが、しかしこれは少し昔のブロムシュテットとは違うのではないかと云う疑念がわいてきて、新しいCDは聴かずじまいになっていた。

ブロムシュテットを初めて聴いたのは何度も書いているが、キングレコードがドイツシャルプラッテンの録音を大量に発売した時である。その時は東独の演奏家の膨大な録音がプレスされた。レーグナー、スイートナー、マズーア、そしてブロムシュテット。結局今ではその大量のCDのうち手元にあるのは数枚のブロムシュテットの録音である。

それはシューベルトの交響曲第5番と未完成である。この演奏を聴いたときなんと素晴らしいシューベルトか、この清冽さ、厳しさ、豊かさ、深い悲しみと喜び、シューベルトの持っている音楽のすべてがここにはあった。私はこの2曲でブロムシュテットファンになったといって良い。当然シューベルトの全曲盤(1980年、2020年にリマスターされてSACD化)も手に入れて今ではベーム盤とともに私の唯一無二のシューベルトになっている。オーケストラは10年間コンビを組んだシュターツカペレ・ドレスデン、録音はルカ教会である。

実は私はその当時にベートーヴェンも聴いているはずなのだけど全く記憶がないのだ。つまらなくて放出したのか、はてどうしたのだろう?まあそれはおいておこう。

私が2016年と2018年に久しぶりにブロムシュテットのベートーヴェンを聴いたときにびっくりしたのは、シューベルトで持っていたブロムシュテット像とはずいぶんかけ離れていて、音楽は厳しいが少しあわただしく、息苦しくできていて、シューベルトで感じられた安息感のようなものは感じられなかったのである。ははあ、これがブロムシュテットの本来の?姿なのか?曲が違うので同列にいう危険はあるが、率直な私の印象であった。

これはドレスデンの時の演奏を聴かねばならぬと思い立ったがなかなか手に入らない、そんな時、キングインターナショナルでの発売予告を見た次第。そして2月6日に我が家に到着。まあ長い話だがそういういきさつでこの録音を聴き始めた。

このCDを手に取った時にまず驚いたのはこのセットはわずか2枚組なのである。最初の1枚には1番から6番まで、そして2枚目には最後までとおまけにドヴォルザークの交響曲第6番までついている。

SACDの容量の大きさは以前から聴いていたが、ここまで凄いのは珍しい。むしろその容量を無駄づかいしているディスクがいかに多いか!たとえばデッカの最新のリングなどはもう少しその利点を生かして、例えば神々の黄昏の1幕などは1枚にしてほしかった。要はオペラは各幕通して聴きたいのだ。SACDならそれができるのにやらない。行った例としてはクナッパーツブッシュのバイロイトライブのSACD化(最新のもの)では長大なパルジファルの1幕が1枚にすっぽり収まっている。

このブロムシュテットのベートーヴェンを見てやればできるんではないかとと云う思いと、姑息な音楽会社の発想にあきれてしまった。まあシングルレイヤーと云うこともあるかと思うが、まあよくぞやってくれたと感謝したい。ちょっと本題がそれて失礼。

さて、聴き始めて思ったのは予想通りだった。いまのブロムシュテットとはまるで違う演奏だ。もちろん今はベーレンライター版を使って指揮しているので速度などが異なるのは分かるが、これをただの変化とみるか、指揮者の成長とみるかは素人の私にはわからない。はっきり言えるのはライブで聴いた2曲は聴き手を緊張させ、興奮させ、もっと言えば圧倒さえさせられる演奏だったが、今回聴いて9曲の演奏はもっとやさしいベートーヴェンということである。

この演奏は1975~79年にかけてドレスデン、ルカ教会で録音されたものである。オーケストラはシュターツカペレ・ドレスデンである。録音は少し低音が過多のようでこれが少々気になった。それがその音圧レベルにばらつきがあるのは、指揮者の指示なのか、録音上のものなのかは定かではない。

さて、最も見事な演奏と思ったのは「英雄」である。これは剛毅な演奏である。骨組みががっちりしておりいささかも揺るがない。全曲通しての印象は習字でいえば楷書風で、きちんとした演奏と云うのはどの曲にも感じられる。しかしこの「英雄」はそれを踏まえて大きく飛び立とうとしている、新しい交響曲の技を身につけたベートーヴェンの気概と高揚感が大きな感動を生む。

次いで「八番」が素晴らしい。これも楷書のようできちんきちんと音を刻むが、その音の一音一音が軽快なようでいて、大地を踏みしめる重さを感じるあゆみで、この曲の新境地を切り開いた印象を受けた。

「四番」も素晴らしい。これはゆったりしたテンポの中で音楽が進むのは他と共通しているが、八番と同様、一音一角を揺るがすことなく音楽が進むので、ギリシャ乙女と云う印象は薄いが、アポロン的な清冽さを感じる。それはシューベルトの五番で感じた世界に通じるが、しかし、これはベートーヴェンである。この清冽さの根底には、どっしりした根っこのようなものが絶えずうなっていて、やさしさと凄味が同居している音楽であることも知らせている。

「七番」はちょっと奇妙な演奏だった。1~2楽章はまるでフルトヴェングラーを思わす壮大さだが3~4楽章はまたブロムシュテット流、楷書に戻ってしまう。しかしこの楷書に戻って、実は私はほっとしたのを忘れない。むしろ後半の方が、ずっと音楽が締まっていて聴きごたえがあった。

初期の一番や二番は少々期待外れ。ここにはきちんとした音楽の運びは感じられるが、若きベートーヴェンのやったるぞと云う気迫とか、例えば二番の4楽章で聴けるような高笑いのような、高揚感は聴けない。

「運命」も七番と同じで楽章ごとの演奏スタイルが変わっているような気がして落ち着かない。特に4楽章になってなんで急に走り出すのかわからない。これを聴いているとブロムシュテットはあまりベートーヴェンが好きではないのかと勘繰りたくなる。

「田園」は期待外れ。録音のせいか弦や木管があまり美しく聴こえない。5楽章の高揚感も乏しくここは淡々と音楽が進む印象。「合唱」は正直言ってよくわからなかった。前半の2楽章は現代の演奏とは違って、懐かしかった。これは堂々たる名演と思うが、3楽章はこじんまりして、音楽が蕾のまま終わってしまった感じ。4楽章は録音のせいもあるかもしれない。独唱の4人が離れすぎているのと、合唱が引っ込み過ぎているのとでバランスが悪い。ブロムシュテットもここでは興が乗ったかテンポを動かしているが、私にはいこごちが悪かった。

まだ1回しか聴いていないのでもう一度聴いたらまた違うかもしれない。

ベートーヴェンは私の音楽史にとって重要で、CDの数も群を抜いている。交響曲全集だけで何セットあるのかは定かではない。しかしこれだけは絶対最後まで取っておこうという全集は4つである。

1.カラヤン/ベルリンフィル(1961-2)

カラヤンはステレオでは3種類録音している。そのなかでこれは最初のもの。最充実期の70 年代の録音といつも迷う。どちらも私のベートーヴェン史の原点である。

2.ノリントン/ロンドンクラシカルプレイヤーズ(1980年代)

古楽団体によるベートーヴェンの初体験。ここで聴く「二番」は初めて聴いたときにはのけぞってしまうほどショックだった。

3.ジンマン/チューリヒトーンハレ(1990年代)

ベーレンライター版のモダンオーケストラによる初の全曲演奏。まあこのあと同工異曲のものがぞろぞろ出てくるが、先鞭をつけたジンマンの偉大さを忘れてはいけない。たしか1枚1000円のCDだった。その完成版が2000年にウイーンフィルと録音したラトル盤

4.シャイー/ライプチッヒ

これが私のベートーヴェンのゴールである。今もってこれを超える演奏はない。

ブロムシュテットを聴いて、しばらく聞いていなかったベートーヴェンをまた聴きなおそうという気になった。2か月くらいかかるかな(笑い)

今日はこれから「ドン・パスクワーレ」を聴きに行きまーす。

〆